Publicado en el Periódico El Restaurador - Año IV N° 13 - Diciembre 2009 - Pag. 10 y 11

Anécdotas

El inglés Mac Cann y su conversación

con Rosas en Palermo en 1848

|

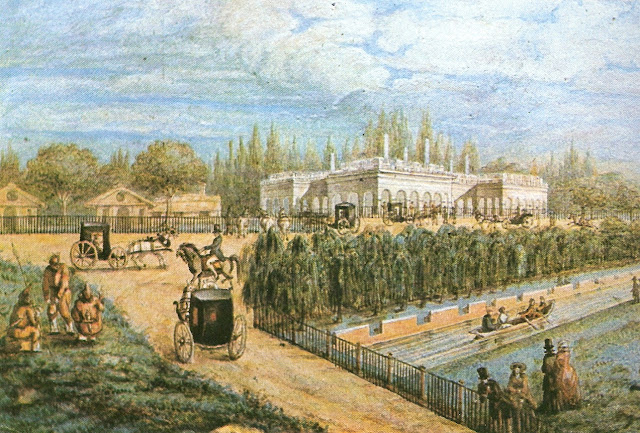

| Residencia de Rosas en Palermo, hacia 1850. Acuarela de Carlos Sívori, MHN |

William Mac

Cann, era un hombre de negocios inglés, que vino a estas tierras en 1842. En un

largo viaje a caballo, visitó las estancias del sur de Buenos Aires, propiedad

de sus connacionales, llegando hasta la frontera con los indios. Cuando regresó

a Buenos Aires, fue acusado en

…Cuando me presenté de visita en su

residencia, encontré reunidas, bajo las galerías y en los jardines, a muchas

personas de ambos sexos que esperaban despachar sus asuntos. Para todo aquel

que deseaba llegar hasta el general Rosas en carácter extraoficial, la hija

del Dictador, doña Manuelita, era el intermediario obligado. Los asuntos

personales de importancia, como confiscaciones de bienes, destierros y hasta

condenas de muerte, se ponían en sus manos como postrer esperanza de los

caídos en desgracia. Por su excelente disposición y su influencia benigna, doña

Manuelita era para con su padre, lo que la emperatriz Josefina fue para

Napoleón.

En la casa del general Rosas se

conservaban algunos resabios de usos y costumbres medioevales. La comida se

servía diariamente para todos los que quisiesen participar de ella, fueran

visitantes o personas extrañas; todos eran bienvenidos. La hija de Rosas presidía

la mesa y dos o tres bufones, (uno de ellos norteamericano) divertían a los

huéspedes con sus chistes y agudezas. El general Rosas raramente concurría y

cuando aparecía por allí, su presencia era señal de alegría y regocijo general

porque en esos momentos se despreocupaba de las cuestiones de gobierno, pero

no participaba de la mesa porque sólo hacía una comida diariamente. La vida de

Rosas era de ininterrumpida labor: personalmente despachaba las cuestiones de

Estado más nimias y no dejaba ningún asunto a la resolución de los demás si

podía resolverlo por sí mismo. Pasaba de ordinario las noches sentado a su

mesa de trabajo; a la madrugada, hacia una ligera refacción y se retiraba a descansar.

Me dijo un vez doña Manuelita que sus preocupaciones más amargas provenían del

temor de que su padre se acortara la vida por su extremosa contracción a los

negocios Públicos.

Mi primera entrevista con el general

Rosas tuvo lugar en una de las avenidas de su parque, donde, a la sombra de los

sauces, discurrimos por algunas horas. Al anochecer me llevó bajo un emparrado

y allí volvió sobre el interminable tema político. Vestía en esta ocasión una

chaqueta de marino, pantalones azules y gorra, llevaba en la mano una larga

vara torcida. Su rostro hermoso y rosado, su aspecto macizo (es de temperamento

sanguíneo), le daban el aspecto de un gentilhombre de la campaña inglesa. Tiene

cinco pies y tres pulgadas de estatura y cincuenta y nueve años de edad. Se

refirió al lema que llevan todos los ciudadanos: '''Viva

Aludiendo a mis propósitos de viajar a

través de las provincias y juzgar por mí mismo del estado del país, me dijo que

todo lo que él quería y lo deseaba el país entero era que se hablara con

positiva verdad; no era él hombre de secretos, él hablaba a la faz del mundo, y

aquí se irguió con orgullo, echó la gorra hacia atrás y levantó la frente como

diciendo: "Yo desafío al mundo todo".

Volviendo a la intervención del Lord

Howden. Rosas se mostró asombrado de que Inglaterra hubiera olvidado a tal

punto su propio interés para darse la mano con Francia en una cruzada contra

Al referirse a la misión de Mr. Hood, advirtió

que el gabinete de Londres decía "no abrigar ningún interés ni propósito

egoísta", no obstante lo cual los franceses habían omitido la palabra

"egoísta" y él consideraba esto muy significativo porque Francia

tenía designios ulteriores en favor de ciertos miembros de su real familia, con

relación a estos países. Todo lo que estas repúblicas necesitan –prosiguió– es

intercambio comercial con alguna nación fuerte y poderosa como Gran Bretaña, la

cual, en recompensa de los beneficios comerciales, podría beneficiados con su

influencia moral. Esto era lo que querían, y nada más. No querían nada que

oliera a protectorado ni afectara en lo más mínimo su libertad e independencia

nacional, de las que eran muy celosas y no renunciarían un solo átomo. Este sentimiento

lo exteriorizó vigorosamente en su lenguaje y ademanes. Al terminar la frase

apretó el dedo pulgar de la mano derecha contra el dedo índice, como si tomara

un pelo entre las uñas, y como diciendo: "No, ni tanto como ésto".

Como siguiéramos caminando por el

parque, levantó la vista y observó las refacciones de albañilería que se hacían

ante nosotros. Alguien podría preguntar –me dijo– para qué se edificó esta casa

en estos lugares. El la había edificado con el propósito de vencer dos grandes

obstáculos: ese edificio empezó a construirse durante el bloqueo francés; como

el pueblo se encontraba en gran agitación, él había querido calmar los ánimos

con una demostración de confianza en un porvenir sólido, y, erigiendo su casa en

un sitio poco favorable, quería dar a sus conciudadanos un ejemplo de lo que

podía hacerse cuando se trataba de vencer obstáculos y se tenía la voluntad para

vencerlos.

Había notado mi desconfianza en punto a

la seguridad personal de que podría gozar en mi proyectado viaje al norte, y

reconoció que era muy natural, puesto que me aprestaba a visitar regiones

adonde los ingleses habían llevado la guerra y donde sin duda existiría alguna

indignación contra los extranjeros, pero me dió la seguridad de que ningún

extranjero sería insultado ni molestado, porque el gobierno había impartido

órdenes estrictas a ese respecto. Refiriéndose a los representantes que habían

mirado con desconfianza mis investigaciones, me dijo que él, en cierto sentido,

se alegraba de lo ocurrido porque eso probaba que los miembros de

Si, con todo, yo me encontraba

decidido a dar un galope a través del país, de unas mil o dos mil millas, lo

cual, ni me lo aconsejaba ni me lo desaconsejaba –me ofrecía todas las

facilidades que yo quisiera y con ello cumplía un acto de justicia corriente porque

había dado facilidades semejantes a otros individuos.

El trato del general Rosas era tan

llano y familiar, que muy luego el visitante se sentía enteramente cómodo, y la

facilidad y tacto con que trataba los diferentes asuntos, ganaban

insensiblemente la confianza de su interlocutor. El extranjero más prevenido,

después de apartarse de su presencia, debía sentir que las maneras de ese

hombre eran espontáneas y agradables. Me relató varios episodios de su vida

juvenil y me dijo que su educación había costado a sus padres unos cien pesos,

porque solamente fué a la escuela por espacio de un año y su maestro

acostumbraba a decirle: –Don Juan, no se haga mala sangre por cosas de libros;

aprenda a escribir con buena letra, su vida va a pasar en una estancia, no se

preocupe mucho por aprender.

La hija de Rosas, que posee grandes

atractivos, dispone de muchos recursos para cautivar a sus visitantes y ganar

su confianza.

|

| Manuelita. Daguerrotipo |

Fuente: José L. Busaniche, “Lecturas de historia argentina”, Bs. As. 1938.